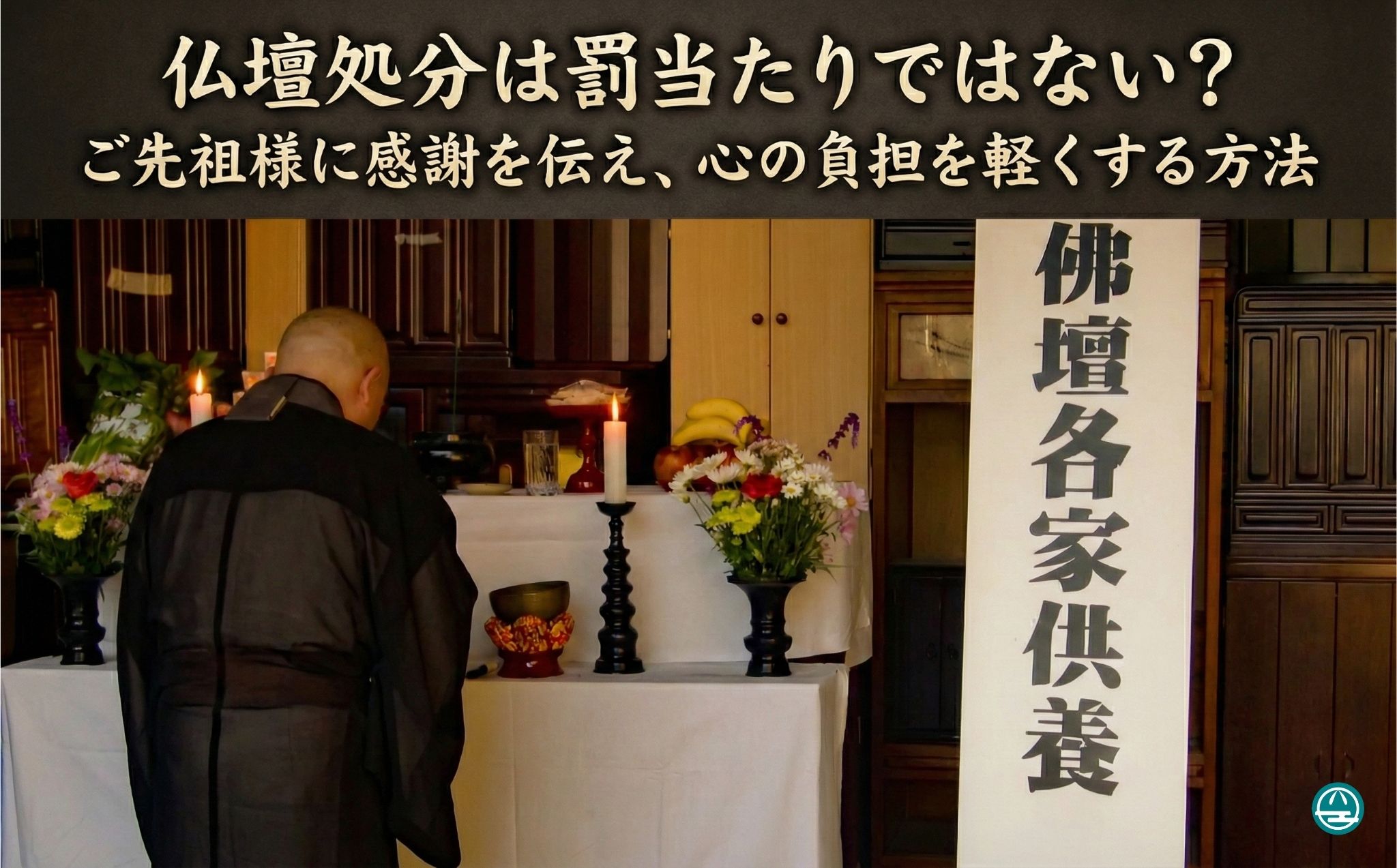

仏壇処分は罰当たりではない?ご先祖様に感謝を伝え、心の負担を軽くする方法

「実家を売却することになり、仏壇をどうしても処分しなければならない」

「マンションへの引越しで、大きな仏壇を置くスペースがなくなってしまった」

現代の住宅事情やライフスタイルの変化により、このような悩みを抱える方は決して少なくありません。しかし、いざ仏壇を処分しようと考えたとき、多くの方が「ご先祖様に申し訳ない」「罰が当たるのではないか」という強い罪悪感や不安に襲われます。

このブログでは、仏壇供養処分の専門家である「新川崎雲山堂」が、仏壇処分に対する正しい考え方と、心の負担を軽くするための具体的な手順、そして信頼できる依頼先の選び方について解説します。

仏壇を処分することは、決して「捨てる」ことではありません。

お役目を終えた仏壇に感謝を伝え、きちんとした手順で送り出すことは、ご先祖様への立派な供養の一つです。この記事が、あなたの心のつかえを取り除く一助となれば幸いです。

1. 仏壇は「家具」ではなく「礼拝物」。正しい供養で罪悪感は消える

まず大切なのは、仏壇に対する認識を整理することです。

タンスや食器棚は「家具」ですが、長年手を合わせ、お線香をあげてきた仏壇や仏具は「礼拝物(れいはいぶつ)」です。

法律上は廃棄物として処理される場合でも、心情的には「ゴミ」ではありません。

そのため、単に捨てる(廃棄する)のではなく、今までの感謝を込めて「供養」を行い、その後に適切に処分するという手順を踏むことで、それは「処分」ではなく「感謝の儀式」へと変わります。

重要な用語:「供養」と「閉眼供養(魂抜き)」の違い

ここを混同されている方が非常に多いので、明確に区別します。

〇 礼拝物(れいはいぶつ)

- 対象: 仏壇本体、仏具(花立・香炉など)、経机など。

- 必要な儀式: 「供養」。感謝を込めてお経をあげ、お役目を終了します。

〇 礼拝対象物(れいはいたいしょうぶつ)

- 対象: 仏像、掛軸、位牌、過去帳など(手を合わせる直接の対象となるもの)。

- 必要な儀式: 「閉眼供養(へいがんくよう)」。一般的に「魂抜き」「お性根抜き」と呼ばれます。

【ポイント】

仏壇本体には魂は宿っていないとされることが多いため「供養」を行いますが、本尊(仏像・掛軸)や位牌には魂が宿っているとされるため、処分やお焚き上げの前に必ず「閉眼供養(魂抜き)」を行い、ただの物に戻す必要があります。

2. 仏壇処分の方法7選|メリット・デメリット比較一覧表

「どこに頼めばいいのか分からない」という方のために、主な7つの方法を比較しました。

費用だけでなく、供養の丁寧さ(安心感)も考慮して選ぶことが大切です。

仏壇処分方法 比較一覧表

| No. | 方法(依頼先) | 費用の目安(供養料含む) | 手間 | 安心感 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 菩提寺に相談する | 30,000円~(お布施) | 相談が必要 | ◎ | 供養(お経をあげてもらう)はしてもらえるが、処分は受けてない場合も多い。 |

| 2 | 仏壇・仏具店に依頼する | 25,000円~120,000円程度 | 少 | ◎ | 供養から回収・処分まで一括対応。費用・手間・安心感のバランスが最も良い。 |

| 3 | 仏壇供養処分の専門業者に依頼する | 20,000円~80,000円程度 | 少 | △ | 供養がオプション料金になっていることも。回収のみで供養しないケースも。 |

| 4 | 自治体の粗大ゴミとして処分する | 500円~2,000円程度 | 多 | × | 費用は安いが、ゴミ捨て場に出す心理的負担が大きい。宗教的な供養は一切なし。 |

| 5 | 遺品整理業者に依頼する | 15,000円~70,000円程度 | 少 | △ | 他の家財とまとめて処分できるが、仏壇も「不用品」として扱われるリスクがある。 |

| 6 | リサイクル業者に売却する | 0円~ | 中 | △ | 仏壇の買取は断られるケースが大半。美術的価値がある場合のみ可能性あり。 |

| 7 | 自分で解体して処分する | 0円 | 多 | × | 解体には工具と労力が必要。何より心理的な負担が非常に大きい。 |

【結論】最もおすすめなのは「2. 仏壇・仏具店に依頼する」

当社「新川崎雲山堂」は、仏壇処分7つの方法のうち「2. 仏壇・仏具店に依頼する」に該当します。

上記の表の通り、費用、手間、そして何より「ご先祖様に失礼がないか」という安心感のバランスが最も取れているのが、「2. 仏壇・仏具店に依頼する」方法です。

「3. 仏壇供養処分の専門業者」「5. 遺品整理業者」に依頼する場合の注意点

近年増えている専門業者や遺品整理業者の中には、「仏壇処分」を謳っているところがありますが、以下の点に注意が必要です。

- 供養がオプション料金: 基本料金は安いが、供養を含めると高額になることがあります。

- 扱いの違い: 礼拝物であるという意識が希薄で神仏に対する丁寧な扱いができないため、同じ梱包材を何度も使いまわしたり、梱包せずにむき出しでトラックに積む業者も存在します。

3. 仏壇供養処分の費用と仕組み

「相場が分からなくて不安」という声をよく聞きますが、適正な業者であれば料金の仕組みは明確です。

費用の内訳

当社の費用は、以下の3つの要素で構成されています。

- 「礼拝物(れいはいぶつ)」

- 仏壇、仏具、経机などそれぞれのサイズや量など。

- 「礼拝対象物(れいはいたいしょうぶつ)」

- 仏像、掛軸、位牌、過去帳といった閉眼(魂抜き)するものがそれぞれ何がいくつあるか。

- 「出張引き取り費用」

- 引き取り先の住所、必要な人数(※場合によってはクレーン車手配など)。

新川崎雲山堂の料金についてのコミットメント

ご提示する見積もり金額には全て、きちんとした供養にかかる費用が含まれています。

「供養料は別」「お布施は別途必要」といった分かりにくい表示はいたしません。

(※事前に伺った寸法や数量などと同じ内容であれば仮見積り金額と変わることはありません。)

※相見積もりは、金額の安いものを選ぶことに繋がるため、おすすめしません。あくまでも内容で選ぶことをおすすめします。

費用を抑えるポイント

- 店舗への持ち込み: お客様が当社まで持ち込むことで出張費の節約になります(川崎市内に実店舗を構えています)。

- 搬出の手伝い: 一人で持てないサイズの仏壇のときに、お客様が一緒に持つことで出張人数が減り費用を抑えられます。

4. 申し込みから供養完了までの流れ(新川崎雲山堂の例)

「どのような手順で供養・処分されるのか」を知ることは、安心感に繋がります。

1. お問い合わせ・仮見積り

電話で、内容を確認させて頂き仮の見積りをお伝えし、引取り日時を相談の上決定します。

2. 出張引き取り

指定の日時に引き取りに伺います。

3. 本見積り・お支払い

実際に仏壇を拝見して金額をお伝えします。

(※事前に伺った寸法や数量などと同じ内容であれば仮見積り金額と変わることはありません。)代金を受け取り、領収書をお渡しします。

4. 丁寧な梱包・搬出

清潔な梱包材での梱包及び仏具等の箱詰め作業をいたします。

仏壇や位牌などを一つひとつ丁寧に梱包します。決してむき出しのまま運んだり、使いまわしの資材を使ったり、簡易的な目隠しだけで済ませたりすることはありません。

お預りする仏壇等を車へ積み込み、倉庫へ運びます。

5. 供養法要・処分

4か月に1度程度のペースで、お寺の住職による正式な供養法要を行い、その後、法令に従い適切に処分(お焚き上げ等)いたします。

6. ご報告

供養法要後に、ご希望のお客様に、お寺の承認印が押された「ご供養完了 報告証」を郵送いたします。

ここで大切なポイントは、会社のハンコではなく寺院のハンコが押されていることです。

5. よくある質問(FAQ)

ご先祖様に関わることですから、疑問や不安は尽きないものです。よくある質問にお答えします。

Q. 「魂抜き」はしていただけますか?

A. お寺の住職による正式な「魂抜き」を行います。「魂抜き」は、礼拝の対象になる品物(位牌・仏像・掛軸・過去帳など)に対して行う「閉眼供養(へいがんくよう)」のことを指す言葉で、一般的に「魂抜き」「お性抜き(おしょうぬき)」「抜根(ばっこん)」などと呼ばれています。

これに対して「魂入れ」というものがあります。「魂入れ」は、仏像や掛軸を新しく購入した際や位牌を作った際には行う「開眼供養(かいげんくよう)」のことを指す言葉で、「閉眼(魂抜き)」と「開眼(魂入れ)」は、対になる言葉です。

当店では、お預りした全ての礼拝の対象になる品物に「閉眼供養(魂抜き)」を行わせて頂いております。

Q. 供養処分の依頼は、どの宗派でも良いですか?

A. どの宗派でも引き取ります。当社の供養サービスは特定の宗派に限定せず、広く「仏教としての供養」として一律に承っております。ご理解いただければ幸いです。

Q. 位牌や遺影、神棚も一緒に処分できますか?

A. はい、すべて可能です。仏壇や仏具、経机などは「礼拝物(れいはいぶつ)」として「供養」を行います。

一方、仏像、掛軸、位牌、過去帳などは「礼拝対象物(れいはいたいしょうぶつ)」として「閉眼供養(魂抜き)」を行います。神棚やお札などもお引き取り対象です。

これらも全て丁寧に供養いたします。

Q. 対象エリアは?エリア外でも対応してくれますか?

A. こちらのページに記載している出張引き取り費用(地域別一覧表)をご覧ください。横浜市や東京都内の近隣エリアはもちろん、少し離れたエリアでも対応しております。一覧表に記載されていない地域でも対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

6. まとめ

仏壇の処分は、決して「罰当たり」なことではありません。

これまでの感謝を込めて、きちんとした手順で送り出してあげることこそが、ご先祖様にとっても一番の供養になると私たちは信じています。

始めにお話ししたように、当社の場合は「礼拝物供養処分」という風に明記しております。

つまり、お預かりする物は「礼拝物(れいはいぶつ)」ですよ。そして「供養」をするためにお預かりするんですよ。さらに、お預かした物は全てちゃんと供養を行い、終わった後に「処分」を致しますよ。という当社のこだわりがギュッと詰まった表現になっております。

「最後まできちんと責任を持ってご供養する、そのお手伝いをいたします」。

心の負担を軽くするためにも、まずは私たちにご相談ください。

☆無料相談・お見積りはこちら↓

[仏壇の供養処分に関するご相談は、新川崎雲山堂へ]

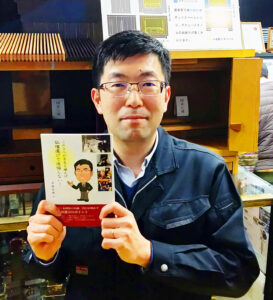

この記事の監修者

株式会社 新川崎雲山堂 体表取締役 青地 直樹

役職: 代表取締役 / 仏師三代目

経歴:

昭和24年創業の仏壇店「雲山堂」をルーツに持つ「新川崎雲山堂」の三代目。祖父、父の背中を見て育ち、幼い頃から仏壇・仏具に触れる。大学では建築学を専攻し、住宅デザインや動線計画を学ぶ。卒業後、家業を継ぎ、仏壇業一筋の道を歩む。経営者として悩んだ経験から「お客様の心に寄り添う」ことを経営理念の中心に据え、日々お客様と向き合っている。

保有資格:

- 二級建築士

- 仏事コーディネーター

お客様へのメッセージ:

「お仏壇は、特別なものではなく、日常生活の中に溶け込み、故人と共に暮らすための大切な場所です。私たちは、お客様が心から安らぎ、自然と手を合わせたくなるような、世界に一つだけの祈りの空間を創るお手伝いをさせていただきます。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

免責事項:本記事の情報は執筆時点のものです。商品・サービスの仕様や価格、法要の慣習は地域や宗派によって異なる場合があります。